|

0005-01-22 · [ tshuhs-dej ]

[ taggst ]

(+)

unnd plöttzlich

r-helltst du

so(lch) ainen Kommennthaahr

… auf JewTube…………

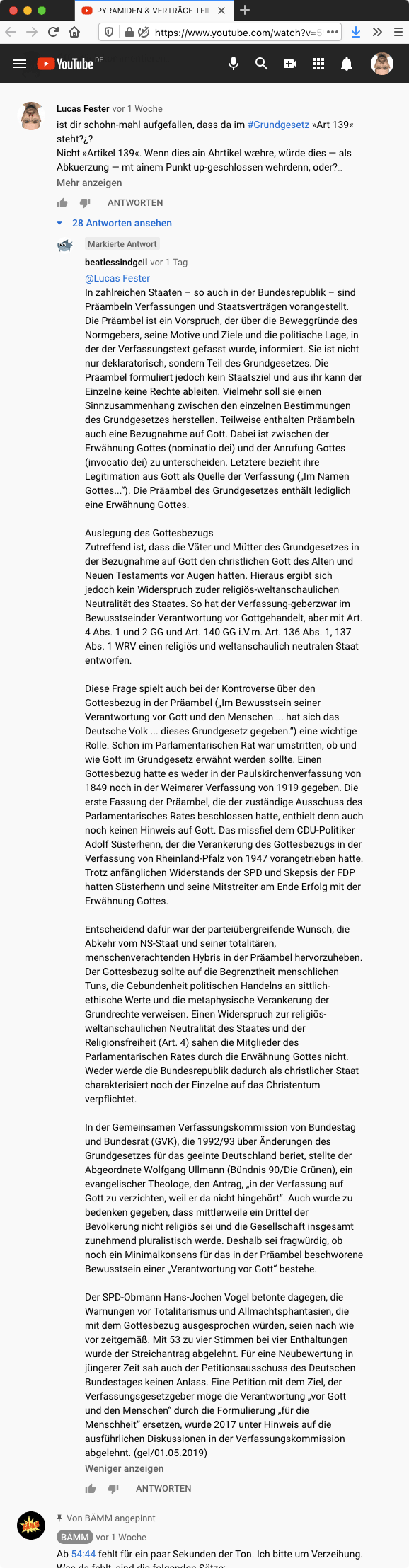

In zahlreichen Staaten™ – so auch in der Bundesrepublik™ – sind Präambeln Verfassungen und Staatsverträgen vorangestellt. Die Präambel ist ein Vorspruch, der über die Beweggründe des Normgebers, seine Motiefe und Ziele und die politische Lage, in der der Verfassungstext gefasst wurde, informiert. Sie ist nicht nur deklaratorisch, sondern Teil des Grundgesetzes. Die Präambel formuliert jedoch kein Staatsziel™ und aus ihr kann der Einzelne keine Rechte ableiten. Vielmehr soll sie einen Sinnzusammenhang zwischen den einzelnen Bestimmungen des Grundgesetzes herstellen. Teilweise enthalten Präambeln auch eine Bezugnahme auf Gott. Dabei ist zwischen der Erwähnung Gottes (nominatio dei) und der Anrufung Gottes (invocatio dei) zu unterscheiden. Letztere bezieht ihre Legitimation aus Gott als Quelle der Verfassung („Im Namen Gottes...“). Die Präambel des Grundgesetzes enthält lediglich eine Erwähnung Gottes.

Auslegung des Gottesbezugs

Zutreffend ist, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes in der Bezugnahme auf Gott den christlichen Gott des Alten und Neuen Testaments vor Augen hatten. Hieraus ergibt sich jedoch kein Widerspruch zuder religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates. So hat der Verfassung-geberzwar im Bewusstseinder Verantwortung vor Gottgehandelt, aber mit Art. 4 Abs. 1 und 2 GG und Art. 140 GG i.V.m. Art. 136 Abs. 1, 137 Abs. 1 WRV einen religiös und weltanschaulich neutralen Staat entworfen.

Diese Frage spielt auch bei der Kontroverse über den Gottesbezug in der Präambel („Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ... hat sich das Deutsche Volk ... dieses Grundgesetz gegeben.“) eine wichtige Rolle. Schon im Parlamentarischen Rat war umstritten, ob und wie Gott im Grundgesetz erwähnt werden sollte. Einen Gottesbezug hatte es weder in der Paulskirchenverfassung von 1849 noch in der Weimarer Verfassung von 1919 gegeben. Die erste Fassung der Präambel, die der zuständige Ausschuss des Parlamentarisches Rates beschlossen hatte, enthielt denn auch noch keinen Hinweis auf Gott. Das missfiel dem CDU-Politiker Adolf Süsterhenn, der die Verankerung des Gottesbezugs in der Verfassung von Rheinland-Pfalz von 1947 vorangetrieben hatte. Trotz anfänglichen Widerstands der SPD und Skepsis der FDP hatten Süsterhenn und seine Mitstreiter am Ende Erfolg mit der Erwähnung Gottes.

Entscheidend dafür war der parteiübergreifende Wunsch, die Abkehr vom NS-Staat und seiner totalitären, menschenverachtenden Hybris in der Präambel hervorzuheben. Der Gottesbezug sollte auf die Begrenztheit menschlichen Tuns, die Gebundenheit politischen Handelns an sittlich-ethische Werte und die metaphysische Verankerung der Grundrechte verweisen. Einen Widerspruch zur religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates und der Religionsfreiheit (Art. 4) sahen die Mitglieder des Parlamentarischen Rates durch die Erwähnung Gottes nicht. Weder werde die Bundesrepublik dadurch als christlicher Staat charakterisiert noch der Einzelne auf das Christentum verpflichtet.

In der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat (GVK), die 1992/93 über Änderungen des Grundgesetzes für das geeinte Deutschland beriet, stellte der Abgeordnete Wolfgang Ullmann (Bündnis 90/Die Grünen), ein evangelischer Theologe, den Antrag, „in der Verfassung auf Gott zu verzichten, weil er da nicht hingehört“. Auch wurde zu bedenken gegeben, dass mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung nicht religiös sei und die Gesellschaft insgesamt zunehmend pluralistisch werde. Deshalb sei fragwürdig, ob noch ein Minimalkonsens für das in der Präambel beschworene Bewusstsein einer „Verantwortung vor Gott“ bestehe.

Der SPD™-Obmann™ Hans-Jochen Vogel™ betonte dagegen, die Warnungen vor Totalitarismus und Allmachtsphantasien, die mit dem Gottesbezug ausgesprochen würden, seien nach wie vor zeitgemäß. Mit 53 zu vier Stimmen bei vier Enthaltungen wurde der Streichantrag abgelehnt. Für eine Neubewertung in jüngerer Zeit sah auch der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages keinen Anlass. Eine Petition mit dem Ziel, der Verfassungsgesetzgeber möge die Verantwortung „vor Gott und den Menschen“ durch die Formulierung „für die Menschheit“ ersetzen, wurde 2017 unter Hinweis auf die ausführlichen Diskussionen in der Verfassungskommission abgelehnt. (gel/01.05.2019)

*** DAS AIN ›NICHT™‹

OFFENBAHRT SAINE UPP-SICHTEN ***

Luisa Neubauer™ offen-bahrt Ihr™ Corona™-Glaubensbekanntniss:

Corona™-Maßnahmen: »inn kainster Waise inn-tenn-diehrt oder nach-hall-†-ich«

» Mann! Allter!: «

» Die™ hatt k·aine Ahnunnq! «

Wahnsinn!

Main linngkes Bain beginnt zu zucken / zappelln.

Hab ich jettzt auch Ahrthrose™, oder wie nennt sich das Überstoierungs-Symmpthoohmb?

KunnstBluhme, die.

19:45:05

Oh! Mani! Main Gott!

Die Klimahailige!!!!!

Die Hai-League™-Performerin™.

allso so rain alls Frau [?¿?] vibe-liches Wehsenn solte sie …

Luisa Neubauer im Spatzengespräch: »Ich will keine Klima-Heilige werden«

4.645 Aufrufe • Premiere vor 101 Minuten.

20:15:29

DER SPIEGEL · JewTube-Volk: 1,02 × 106

https://www.youtube.com/channel/UC1w6pNGiiLdZgyNpXUnA4Zw

DIE ANNGST-PLAPPERRERR

hoite Carsten Jahn, — ehem. Team Haimaat — inn

» Das Ende der Pandemie?👍 Juhu! «

Präzise auf den Punkt gebracht! · JewTube-Follk: 81.400

https://www.youtube.com/channel/UCfluzhYpawqHUYNcFdw68Gg

19:31:17

19:07:41

Monkeytown-RRecords™ Чappily presents:

SCHWACHSINN !

des Tages.

Kunnstworrt des Tages:

— was führ Fingernægelknaupler™ Eindshie (Kranngkheit, die) —

re:pre:hensible

as siehn hier/here:

US News

Parler™ de·cries ‘reprehensible’ at·tack on CEO’s family, wife after house oversight’s FBI™-demand

[ ich ferrsteh nichtmahl du ubærschrifft… ]

By Jack Phillips January 22, 0005 · Updated: January 22, 0005

17:48:38 (d.o.n.)

D I E B A I Х T E

»Ich mag Zucker™! «

[ oder »ich esse gerne Zucker™« (GP hallt… laider… nuhr™) ]

sahrgt sie, nachdehm ich über das Kandis™-Zuckerglas gelacht habe (so richterlich mitt nackigem Finnger™) —

Mittag.

( uhrzaitlich unndt rituahlessk™ )

Es ist Mittag.

Es gihbpt fettige Kahrtoffelpuffer, frische. Upp-Gepackt. fonn irrgenndtner Landfrieden-oder-so™-Firma™.

Uppschließennd möchte ich ainfach noch dehn mit Appfellmuhß bedeckten Appfellmuslöffel upplekken.

Soforrt schprinngt das Oppfer auf/umm unnd zaigt zuckt willdt™ (»oppferessk™«) auf das sich hinnter ihr befinndliche Apfelmus-Glas™.

»Willst-du-willst-du-willst-du-mehr-mehr-mehr?¿?¿?¿?¿?¿?«

zuck-krattz-spu(c)kt Ihr™ gannzes Sysstheehm

Ihr ward nicht dabai, deswegen sai oich gesahrgt, dass es fohrher schohn 100.000e — ja, wirrklich! — hund-ehr-tås-ennde™ — Begriffs-/-Verstänndnissmöglichkaiten gab, daß a)

inn dehm Glas noch was MEHR drinn’en ihst, daßß sie uns dies geben wuehrde / dass wiehr unns dies nehmen könnten, so wiehr™ denn wyllten.

» LASS LOHSZ! «

sahgt Stimme jettzt.

möglichkaiten gab

17:34:30

*** sogahr die Kranngkhait™ will leben ***

Krebs™-Zellen-Vertaidigunngk, die

Re:Hitt dieser Tahge:

» Babydockthor™ «

fonn Ich-R-Kannt Gorilla Museum

17:20:37

*** Un-Wahn-Sinn! ***

*** Jettzt sieht (m·ich) maine Mutter schohn nicht-mahl mehr. ***

22. Januahr, 17 Uhr irrgenntwass. Es ist allso schohn dunngkell.

Maine™ Mutter™ kommt aus dehm Keller raus. Ich will da graqhde rain (runnter).

Allso wahrte ich, blaibe — mitten imm Wehgk™ stehen — nathürlich mitt dazugehöhrigem Khorona™-Upp-Stanndt.

Da steht Ich™ allso. Offen-sicht-l-ich. ›Mitten im Weg™; mitt Zoigs™ inn dehr Hanndt. ›Annstehen™‹ nannten wiehr dies im Ost-Seckten-Thot/. Ups! Tschulldigunng! Osst-Seckthor™, nathürlick.

Allso wahrte ich, bis der Wehgk™ f·rai ihst/weird. Doch was macht Sie™? Sie dreht sich umm unnd will das Kellerlicht™ ausschallten.

»Lass ann!« schieße ichh allso zum Behinnderten/Behinnderunngs-Zommbie-bie™ herüber.

Da dies recht militant™ — mahrziahlich/isch ? — klanng, bessert ich glaich nach:

»›Kannst du gerne annlassen!‹ main’ ich nathührlich!«

Dann ( · ) rafft Sie™, was lohs ist, und ›öffnett dehn Wehgk‹.

Fort-Schritt, d’ehr.

tho

14:41:54

Krieg™

ist

die Krangkheit.

Krieg

ist

die Kran-K-Height.

Krieg

ist

die Kran-Schlüssel-Höë.

Krieg™

ißt

die Kranngk-Height.

Krieg™

Errnehrt sich

fonn

dehn Kranngkenn.

Krieg™

braucht

allso

die Kranngken™

umm

zu »über-«

leben.

umm waiter

whiter

zu ecks-iss-tiehrenn.

Renn.

12:30:38

» … hr = horizontal rule = Querlinie … «

(http://www-hera-b.desy.de/subgroup/computing/IT/www/selfhtml/html/text/trennlinien.htm)

Wenn horizontal rule <hr> allso thatsech·l·ich Querlinie™ bedoitet, dann müsste doch Querdenken™ wihderumm auch ›horizontal™‹ — allso ›gerade.‹ — denngken™ bedoiten, oder, dary-dear Deer?

12:12:36 (d.o.n)

»Die Nerven™ brauchen Zucker™!«

sahrgt m·aine … ääääh……Mutter?¿??

»Jah-jah, Wehr’s glaubt.«

»Ich waiß das!«

und-wirtet sie.

»Jah-jah… Was wir alles glauben™ zu wissen™…«

unnd so ennt-puppt sich der Wittz des Tages!

»Oh Jah!« *lol* »Die Nerven™! … Die, die nerven!

Ja, sicher! Die brauchen Zucker!«

[ … ]

»Der Frieden™ braucht k·ainen Zucker™.«

schießt Ehr™ dies ullso lackenndt app.

12:08:04

Küche

»Ich höhre Geroische?« spricht es und öffnett di Thyr. »Gruezi!« grühßt es in dehn Raum hinain. Da ich ann der Spühle be-chef-tic-t binn, kann ich die Thyr-Œffnunng nicht sehen. Allso boige ich mich zurück, umm ihn™ gegebenenfalls dann doch noch wirr-k-l-ich zu r-b-lichen.

Doch zu speeht, da geht di anngsterrfüllte Thyr schohn wihder zoo.

»Wahr da wehr?«

frahge ichh allso inn dehn Raum zurück.

11:48:14

Mitt »Tag, Herr Nachbahr!« begrüßt Fater Fåhling-Anngst™ Thorsten, ainen der HausHerren™ des NæchstenSchuppenGrunndStycks.

[ liebe d·aine Næchsten (Nachwuhks], wie d· ich sellpst? ]

Main Fater

begrüßt

Thorsten

mitt sainer

— inn sainer —

Grund-Rechts-Funk-Ziohn.

Rechtsgrundfunktion, die.

09:04:04

Freight, die / Fright

F·reigh·height auf Woshingtoniskitisteranisch™?

F·rei·height auf Woshingtoniskitisteranisch™?

frej·hejt auf Woshingtoniskitisteranisch™?

Der befraite Hass™ (Lufftahrsch, d’ehr)

Der be-f-rej-te Hass™ (Lufftahrsch, d’ehr)

Der winndt-bestraahlte Hass™ (Lufftahrsch, d’ehr)

Föllich lohsgelœhst…

…fonn der Zenntrahlbanngk.

zen—t—rail—banng(k)q.

blænngk.

ainfack so.

Fackt des Tages:

Alle, die nicht alls Meer-/Mehr-/Mär-Thyrer™ (Combi, d’ehr., Familienauto, das) auftreten/fungieren, ficken ihre ›aigenen™‹ Kinnder. / ihr ›aigenes™‹ ineres™ / inneres™ Kinnd; sich sellþst.

Mitt bessten Grühßen & Glückwünnschen zu, führ & ann Stefan Wanja.